Cuando los políticos escriben: una excepción

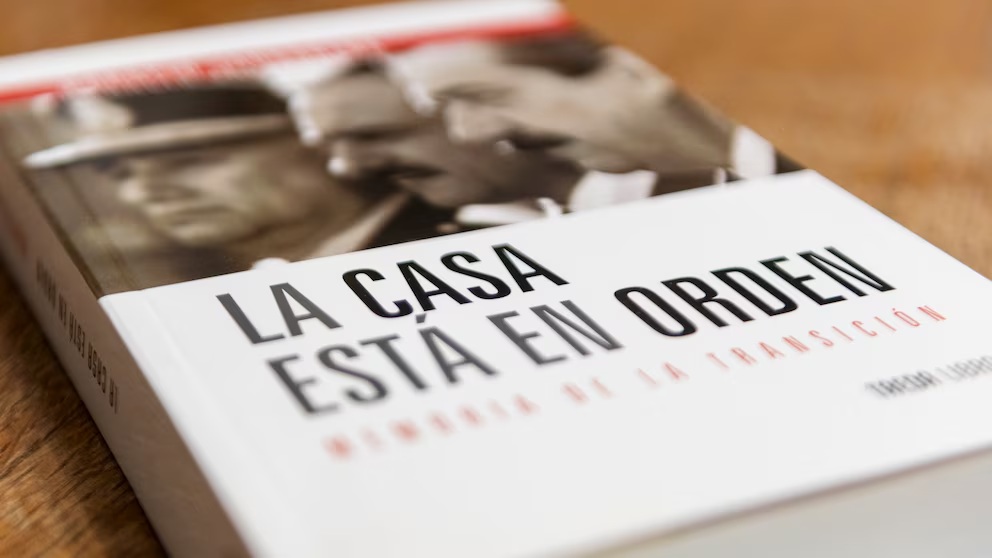

Quiero comenzar por agradecer al Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos (ISIAE) del CARI por la invitación y la hospitalidad de siempre. Me siento honrado de tener la posibilidad de comentar este libro, y en especial, de hacerlo por segunda vez. En aquella primera presentación, hace más de diez años, compartimos la mesa, además del autor, con Guillermo O’Donnell y Santiago Kovadloff. Kovadloff, con gran sutileza, calificó este libro como literatura histórica, testimonial y autobiográfica, y me parece una gran definición. Yo, más rústico, lo defino como un libro que es a la vez ensayo, crónica y memoria. Además, se trata de un libro de excepción, porque no es común que la dirigencia política argentina escriba libros, menos aún quienes tuvieron responsabilidades políticas centrales en la administración del Estado, como es el caso de Horacio Jaunarena.

Hay excepciones a la regla: Raúl Alfonsín escribió Memoria política; Antonio Cafiero, Mi vida en el peronismo; el general Lanusse, Mi testimonio; y el ex canciller y ministro de Defensa, Oscar Camilión, una Memoria. Pero son raras aves en la dirigencia política, los que logran producir libros de esa calidad.

Jaunarena, testigo y protagonista de una época

La casa está en orden se centra en la presidencia de Raúl Alfonsín. El autor fue uno de los pocos funcionarios que permaneció durante todo el gobierno en el mismo ministerio, del primer al último día, algo poco frecuente. Durante un tiempo, fue viceministro de tres destacadísimos dirigentes radicales: Raúl Borrás -alter ego del presidente Alfonsín, hablar con Borrás era hablar con Alfonsín-; Roque Carranza -un sabio, responsable de la plataforma electoral del radicalismo de 1983, en tiempos en que las plataformas políticas eran importantes-; y Germán López -asesor del presidente Alfonsín desde los tiempos en que era diputado provincial durante el gobierno de Frondizi-. Los tres ministros con los que trabajó Jaunarena tenían una relevancia política y una cercanía extraordinaria con el presidente. Por eso el testimonio y la opinión de Horacio Jaunarena sobre un tema tan sensible como el que aborda el libro son especialmente valiosos.

Una Argentina que buscaba salir de la violencia

El libro recupera un contexto histórico signado por la aceptación de la violencia como método de acción política y por la anomia social, esa tendencia a buscar siempre el atajo. En este sentido, uno de sus mayores aportes es el anexo documental que incluye la intervención del presidente Alfonsín en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, donde desarrolla una noción política clave: la idea de la “ajuridicidad” que distinguió a la sociedad argentina durante los cincuenta años previos a 1983. Se trataba de una Argentina inserta en una región -América Latina- que había sido zona de trabajos prácticos de la disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, escenario de organizaciones armadas de distinto cuño y de Fuerzas Armadas que, bajo la doctrina de la seguridad nacional, encontraron una razón de ser adicional -y no necesariamente legítima- en la vida pública del país.

La democracia que no se pactó

La transición política argentina fue una transición por ruptura, muy distinta de las que se habían producido en Portugal o España, y también diferente de las que vendrían luego en la región. No hubo acuerdos entre la dictadura que se retiraba y la democracia que llegaba. Tras el fracaso y la frustración de Malvinas, no se pactó nada. Esa ausencia de acuerdo entre los actores de la dictadura y los partidos democráticos también se reflejó en la falta de consensos entre las fuerzas políticas durante la gestión. La Cámara de Diputados del 83 era muy distinta de la actual: la pugnacidad política era su rasgo distintivo. La reorganización sindical -una de las banderas del gobierno- se perdió por un voto en el Senado. El Tratado de Paz y Amistad con Chile, aprobado por 10 millones de votos en una consulta popular no vinculante, también ganó por un solo voto en el Senado. El Plan Austral fue legitimado por el voto positivo del vicepresidente Víctor Martínez. El justicialismo, por su parte, se negó a integrar la CONADEP y la rechazó en el Senado, donde tenía mayoría.

En ese contexto, el gobierno del presidente Alfonsín enfrentó una situación económica y política crítica: inflación anual de tres dígitos (22% mensual en el último trimestre de 1983), déficit fiscal del 15% del PBI, deuda externa asfixiante y un aislamiento internacional severo. Argentina venía de perder una guerra frente a una potencia de la OTAN, de desconocer un laudo arbitral con un país limítrofe, y de haber tenido episodios de injerencia en conflictos regionales. A ello se sumaban las consecuencias dramáticas de la represión ilegal y el terrorismo de Estado.

El entonces ministro español Narcís Serra contó alguna vez que, en una visita a Buenos Aires, se compadeció del trabajo de Jaunarena: “Yo en España tengo que hablar con los nietos de las víctimas -le dijo-; tú, Horacio, tienes que hablar con los hijos, los padres y los hermanos de las víctimas”.

El objetivo cardinal del gobierno de Alfonsín fue dejar atrás esa sociedad que había tolerado la violencia como método político y terminar con las interrupciones institucionales. El libro aborda este desafío a través del trabajo de Jaunarena en el Ministerio de Defensa, destacando reformas estructurales en los planes de estudio de las Fuerzas Armadas y en la reformulación presupuestaria del área.

En relación con la violencia y sus consecuencias, el libro repasa las medidas que marcaron un hito en la historia democrática: los decretos 156 y 157 de 1983, por los cuales se instruyó la persecución penal de los jerarcas de las organizaciones guerrilleras y se ordenó juzgar a las tres primeras juntas militares; la creación de la CONADEP, que identificó 8.961 desapariciones y 340 centros clandestinos de detención; el proyecto de anulación de la Ley de Amnistía; y la reforma del Código de Justicia Militar, que habilitó la intervención de la justicia civil.

Ese proceso fue inédito. La CONADEP inspiró luego iniciativas similares en Sudáfrica, Centroamérica y países vecinos. El Juicio a las Juntas se convirtió en antecedente jurisprudencial en juicios posteriores en Alemania, tras la caída del Muro de Berlín. Pero, sobre todo, el logro más profundo fue que, pese a lo vivido, en la Argentina no hubo justicia por mano propia.

Trece paros, tres golpes frustrados y una democracia en pie

Durante el gobierno de Alfonsín hubo tres intentos de golpe de Estado, un ataque guerrillero a una unidad militar, un atentado frustrado contra el presidente, trece paros generales y más de 3.800 conflictos laborales. Sin embargo, la historia cumplió el objetivo: por primera vez en el siglo XX, un presidente civil elegido por el voto popular entregó el mando a otro presidente civil de distinto signo político.

Han pasado más de cuarenta años desde aquel momento inaugural de la democracia de 1983. Frente a un siglo XX marcado por seis interrupciones institucionales, hoy la Argentina lleva seis alternancias pacíficas de presidentes: 1989, 1999, 2003, 2015 y 2023. Por primera vez, cinco presidentes constitucionales se sucedieron de manera continua. Llevamos veinte años sin intervenciones a provincias -la última en Santiago del Estero, 2005- y sin estado de sitio -el último en 2001-. Hemos atravesado crisis económicas profundas, pero el sistema democrático resistió.

Ese objetivo decisivo y estratégico que se impuso el gobierno del presidente Alfonsín, y en el que Horacio Jaunarena fue un actor protagónico, ha sido cumplido. Aun cuando la institucionalidad recuperada no alcanza por sí sola para resolver los desafíos económicos y sociales pendientes, sigue siendo la condición necesaria, el paso previo y el requisito fundamental para cualquier transformación de fondo.

Los invito a leer este libro. Realmente vale la pena.

Muchas gracias.

3 respuestas a «Cuarenta años después: lo que sigue en pie»

En buenahora que se realcen los valores democráticos e institucionales del reinicio de la democracia en Argentina. El Dr. Horacio Jaunarena, es una de las personalidades más íntegras junto con otras, que ha dado el alfonismo y la Unión Civica Radical. Vale siempre situar sus políticas de Defensa en un contexto de transición democrática post Guerra Fria. Hombre valiente y leal al Presidente y al mandato político que se le encomendó. Un verdadero patriota. Buscaremos el libro para adentrarnos en la historia. Gracias Jesús por el esfuerzo de mantener viva la memoria partidaria e institucional.

Este texto de Jesús Rodríguez sobre el libro de Horacio Jaunarena es más que una reseña. Por un lado, nos ilustra sobre el contenido del libro, calificado como un “libro de excepción”, en un período tan trascendental y, por el otro, rescata la contuidad del sistema democrático a pesar de las diversas crisis económicas sufridas. A la vez, reconoce que por primera vez cinco presidentes constitucionales se suceden de manera continúa. En la democracia argentina funciona tanto la competencia política como el sistema de alternancia. En definitiva, la esencia de la democracia.

La DEMOCRACIA se va puliendo, con muchos esfuerzos y cuidados, con el tiempo se va a ir depurando, la lucha está y existe, hay intereses que no corresponden al órden institucional pero hay que hacerles frente siempre con la CONSTITUCIÓN en la mano, defender la DEMOCRACIA es la vlave, con todas las herramientas que ella nos otorga.